レブルのメーターは、そのキャラクターに合ったシンプルなタイプで、スピードメーターと各インジケーターが一体となっている丸形タイプです。シンプルなのは好みですが、残念ながらタコメーターは省かれております。

これでもそんなに問題はないのですが、特に私のようなインプレをよく行う人間にとっては、今どのくらいのエンジン回転数であるかというのを数値として把握できる機能というのは正直有用なので、タコメーターを取り付けてエンジン回転数をある程度性格に把握できるようにしたいと思います!

というわけで、タイトルの通り今回はレブル250(MC49前期型)にタコメーターの装着作業をやっていきます!

レブル250に取り付けるタコメーター選び

レブル250へのタコメーター取り付け事例でよく採用されているのが、DAYTONA(デイトナ)のVELONA(ベローナ)という製品です。(2017~2019モデルと、2020~で製品が異なるようですのでご注意下さい。)

|

|

|

|

このメーターはレブルの雰囲気にマッチした丸形にして、高級感もあり…ということで人気のようです。また、取り付け事例も多いのでこのメーターを採用する方が多いようです。

(2024/02/10 追記) タケガワもレブル用のタコメーターキットを発売しているようです。

私も一度はベローナを採用しようかなと思ったのですが、

- デカい

- このメーターを取り付けてしまうと今後のカスタムの自由度が下がりそう

- 上手く配置する場所が無い

- レブルはスピードメーターがセンターに1つ配置されているため、左右対称に配置するためにはそもそものマウントを検討する必要がある

- 左右非対称に取り付ける事例が多いが、個人的には…ちょっと嫌だなあと思い…

- 高い

- タコメーターを取り付けたいだけなのですが、1.7万円はちょっと高い気がします

- みんなこのタコメーター

- 別にマイナーなモノばかりを選ぶ!というポリシーは全く無いのですが、どちらかといえば既にネットに取り付け事例があるものよりも、無いものの方が答えが無くて興奮するよね(???)

という理由から、VELONAタコメーターの採用はやめました。

代わりに、下記のタコメーターを採用することにします。KOSOのデジタルタコメーターです。

なぜこのメーターを採用することにしたかというと、

- めっちゃコンパクトで取り付け箇所に自由度が生まれる

- ベローナタコメーターよりもかなりコンパクトです。特に厚みが2cm程度というのがデカい!

- デジタルメーターである

- 最初に書いた通り、私はインプレ時に有用かなということでタコメーターを取り付けしようとしていますので、アナログメーターの針表示よりもデジタルメーターの数値表示の方が嬉しいです

- 人によってはアナログの針が動いているのが楽しい!という方もいると思うので、このあたりは完全に好みです

- 安い

- 私が購入した当時は4500円程度でした。2022年9月時点では5500円まで値上がりしてしまっていますが…円安の影響ですかね

という理由からです。

コンパクトメーターなので取り付け位置の自由度が高いのと、価格面の有利さが大きいです。ただし、もちろん汎用品なので取り付けのためには自身で多少の工夫が必要になりますので、そのあたり自身が無い場合は前者のベローナを採用した方が無難かなと思います。

レブル250にタコメーターを取り付けるぞ!!

それでは、レブル250にKOSOのタコメーターを取り付けていきましょう!

まずは、プラグコードにアクセスするために不要なものを取り外していきます。私のレブルの場合は、Diabloのエンジンカバーが装着されているため、それを一旦撤去します。

なぜこんなことをしているかというと、タコメーターの回転数を取るためにプラグコードからパルスを取るからですね。タコメーターに数字を表示させる = エンジンの回転数を取る必要がある = プラグコードから火花が散った回数をカウントすればよい = プラグコードに伝わる電気のON/OFF(パルス)を取れば良い、という感じです。

汎用のタコメーターはKOSOの製品のように、プラグコードに巻き付けてパルスを取ることが多いですね。電磁誘導的なアレだと思います。(銅線の内部に電気流すと…のあれかな)

プラグコードにアクセスできるようになりました。このままプラグコードにパルス線を巻き付けるのは難しそうだったので、一旦プラグキャップを抜きます。このあたりはプラグ交換の手順と同じですね。

あとは、抜いたプラグコードにパルス取得のための線(KOSOの場合はピンクと黒線の配線)を巻き付けていきます。この作業が地味に面倒でした。

プラグコードを巻き付けたら、ブチルテープ(自己融着テープ)で巻き付けた配線を固定していきます。

この時に、100均の黒いビニールテープを使用すると取り外す時にべたべたになって気分最悪なので、自己融着テープを使用することをお勧めします。電装系のDIYではまず使用しますので、1つは持っておくと良いでしょう。私は2個以上ストックしています。

無事プラグコード巻き付けと固定が完了したら、まずはパルスが拾えているかを確認していきます。ここで見切りでエンジンカバーを閉じてしまって実はパルス取れてなかったとなったら悲しいですからね。

パルスが取れているか確認するために、メーターにパルス線を接続し、タコメーターにプラスとマイナスを12V電源に接続してあげます。今回はいつも使用している12V発生器を使用しています。

これで電源が付きました。

この状態でバイクのエンジンをかけます。

すると、なんとなく数字が取れているような気配を…感じます。ただ、若干数字が想定よりも少ない気がしますね。

上記の画では、少しアクセルを回している瞬間なのですが、それでアイドリングくらいの回転数(180と表示されていますが、x10なので1800を意味しています)となってしまっています。おそらく、ちょうど半分くらいの表示になってしまっているようです。これは調整しないといけませんね。

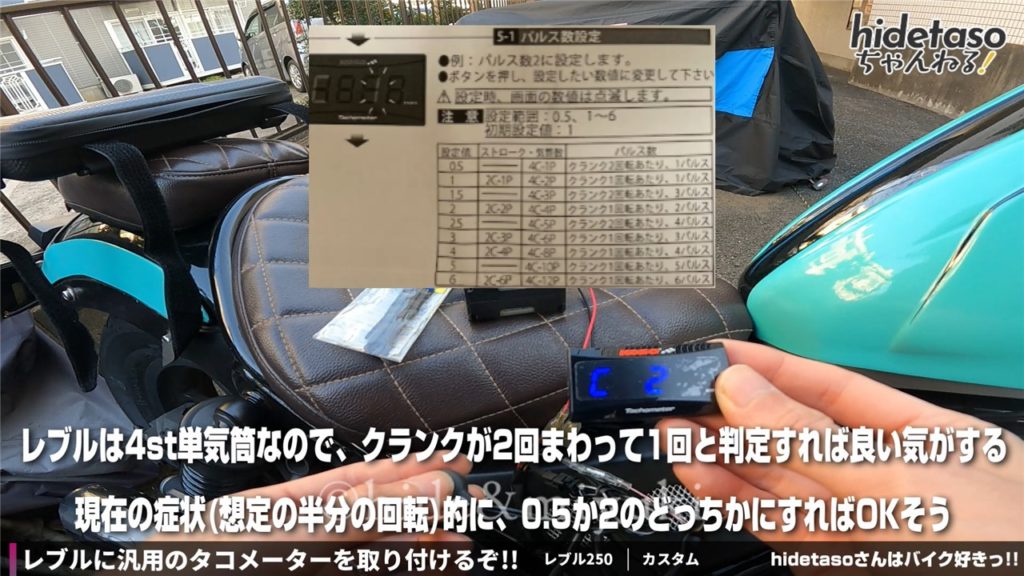

KOSOのタコメーターは汎用品なので、様々なエンジン形式に対応できるように製品側に表示数値を正しく表示させるための機能があります。というわけで、その設定をやってしまいましょう。

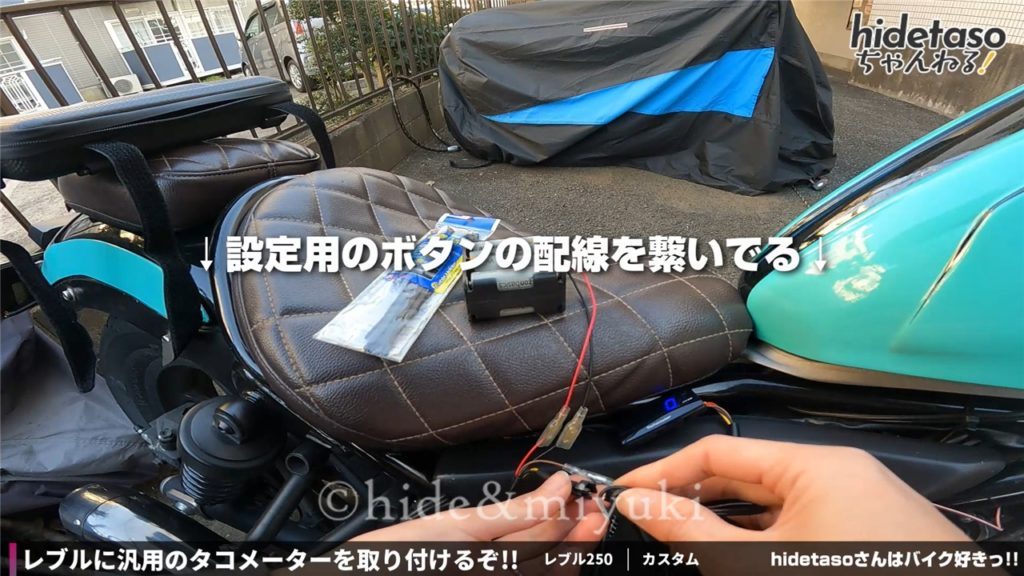

12V発生器に接続したまま、設定用のボタン配線を接続し(もちろん付属品)、ボタンを押してディアイプレイの状態を確認しながら設定を行います。このあたりはちょいと癖あり。

説明書には、下記のような記載があります。丁度2倍に表示されれば良さそうなので、この設定値は0.5か2に設定すれば良さそうですね。

確か、設定は0.5で想定通りの回転数表示になったと思います。

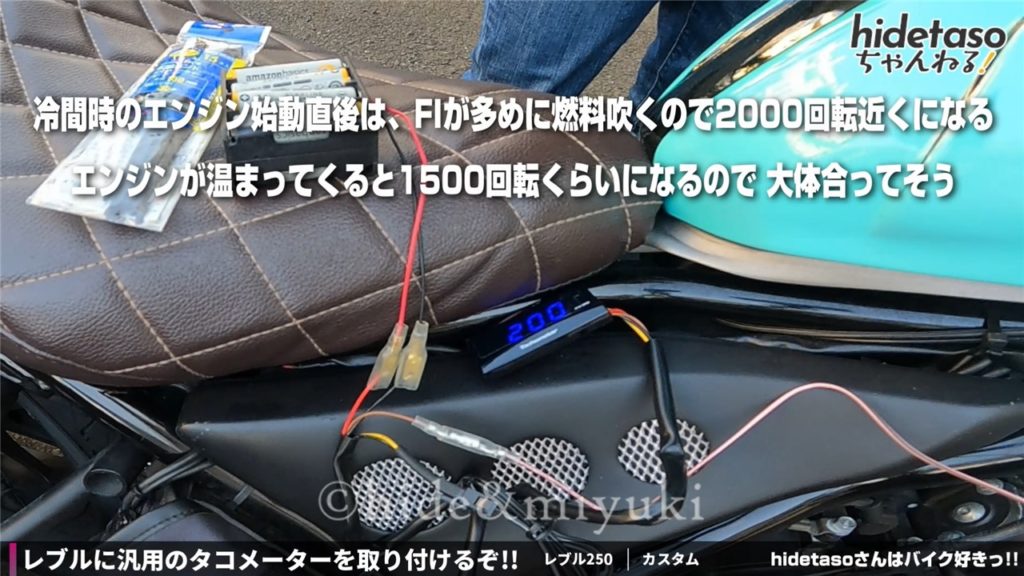

この状態でエンジンをかけて、表示は見にくいですが2000回転(エンジン始動直後はFIが多く燃料を吹くので少し回転数が高めです)ほどになっていたので、設定は良さそうです。少し放置すればエンジン回転数も1500~1800回転の間におさまっていたので問題ないでしょう。

さて、これでタコメーターを使用するにあたっての面倒そうな2つの作業(パルス線の設置とタコメーターの設定)が完了しましたので、今度はメーターを配置していきましょう。

かなりコンパクトなメーターですが、自分の目で見れる位置に配置しないと意味ないのでハンドル周りに設置することになりますが….どうしようかな…

悩んだ結果、家に転がっていたインチハンドル用の小物マウントをハンドルにクランプし、そこにマジックテープマウントでタコメーターを取り付けることにしました。タコメーターがかなり軽量でしたし、取り付け後にメーターを触ってみましたが落下することは無さそうだったので良しとしました。

最後に、配線をどこかから引いてくればタコメーター取り付け作業は完了となります。

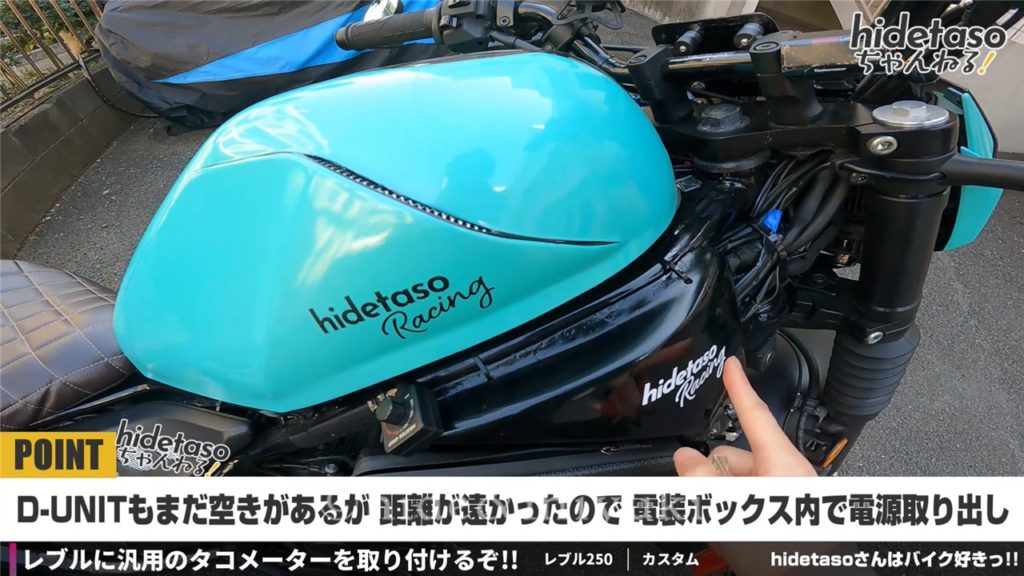

D-UNITがシート下にあり、まだスロットが空いているのでそこから取ってきてもよかったのですが、結構長い線が必要になってしまうので嫌だなあ…と思い、自作電装ボックスの中身を覗いてみたところ、使えそうなACCが1つ空いていたのでそこから電源を取りました。

通常は、電源取り出しのためにレブル専用の電源取り出しハーネスを使用するか、エレクトロタップでACC電源を分岐するか、D-UNITを設置してそこからACC電源を取るか、という判断になるかと思います。

また、レブルにD-UNIT(複数ACC電源取り出し)を取り付けるための作業は下記の記事にまとめていますので、気になる方は覗いてみてください。

個人的にはD-UNITの取り付けはとてもおススメです!

最近のバイクは、ETC/グリップヒーター/USB充電器の取り付けなどで簡単に複数のACC電源が必要になってしまいますからね…

レブル250にタコメーターを取り付けたインプレ

さて、レブルにタコメーターを取り付けましたが、そのインプレとしては…

今回使用したアイテムまとめ

KOSOタコメーター

比較的お求めやすい価格と、コンパクトで配置場所の自由度が高いのがGOOD!!

電源取り出しハーネス

自己融着テープ(ブチルテープ)

よく伸びるテープで、テープ同士が触れ合った箇所は自己融着するため剝がれにくい。電装カスタムではぜひ持っておきたいアイテム(安いし)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39464d25.3d80f192.39464d26.5310e766/?me_id=1355198&item_id=10009004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpartsonline%2Fcabinet%2Fitem%2F13376.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39464f00.4acc87ce.39464f01.beb46fed/?me_id=1273935&item_id=10040492&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmotokichi%2Fcabinet%2Fdaytona10%2F17283_02.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)