はじめに

今回は、ネジやボルトが舐める原因と、じゃあどうしたら舐めない(舐めにくくなる)ために注意しておきたいポイントについてまとめた記事となります。

既に舐めてしまっているんだけれど!!という方は、下記の記事を参考になさってください。

今回の記事は、まずそもそもなぜネジ/ボルトが舐めてしまうのかの原因について、殆どのケースは2パターンに当てはまるのでこちらについての確認と、後半はじゃあ具体的にどのように対策すべきなのかという9つのポイントについてまとめています。

記事を通して一貫して伝えたい最も大きなポイントは、「正しい工具の使い方」で「精度の高い工具を使って」おけばかなり舐める可能性を減らせる、というところですね。

さらになめにくくするためのポイントも記載しております。

ネジやボルトが舐める原因

ネジやボルトが舐めるもっとも大きな原因は、大別すると下記の2つになります。もちろん、経年により…というのもありますが、一般的にある舐める原因はこれでしょう。

工具の精度に問題がある

最近は、ホームセンターの他にも、100均などでも工具が扱われていて、入手性は極めて高くなりました。

ただし、当たり前ではありますが…安い工具にはそれなりの理由があるわけでして…工具の精度に大きくハネてきます。

工具の精度が低いと、ネジやボルトとの隙間が結構大きくなっていまして(数mmやもっと小さい単位の時も)、このような工具でネジやボルトを何度も脱着していると舐める原因となります。

正しい使い方をしていたとしても、やはり精度の高い工具と比べると部品側の消耗が発生してしまいます。

というわけで、できるだけネジやボルトを舐めたくない場合は精度の高い工具を調達しておくことをオススメします。

私も、バイクメンテナンス歴1,2年の時はホームセンターで最も安いグレードのものを購入して使っていましたが、最近は精度を気にして購入するようにしています。

一度買えば数年といわず数十年使える可能性もありますからね。(精度の高いものでも工具側が摩耗していったりはします)

使い方に問題がある

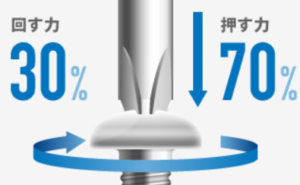

例えばネジを外す際、よくやってしまいがちなのが「回すことに意識して、押し付ける力を気にしていない」ということが挙げられます。

ネジを外す際は、押す力70%、回す力が30%というのが望ましいとされています。(参考)

出典:NBK

このように、ネジをしっかり押し付けてあげないとネジ山が舐める原因となってしまいます。

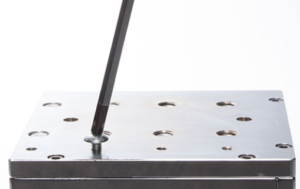

他にも、ボルトのケースで、回すことを意識しすぎて、レンチが外れかかっていたりすると舐める原因となってしまいます。これは特に高トルクのボルト/ナットを外すときに起きがちですね。

例えば、上記の写真はバイクのリアアクスルシャフトを外すところですが、若干車体が左に傾いています。このような場合に、左側のラチェットレンチが左側に外れやすくなっており、こうした際にちゃんとレンチを右に抑えつつ回さないと、ボルト/ナットの頭が舐めやすくなってしまいます。

ネジやボルト(ナット)を舐めないようにするポイント-工具関連のポイント

サイズのあったドライバーを選ぶ(ネジの場合)

一見分かりにくいのですが、ドライバーにはサイズがあります。車やバイクなどで使用されるのは1番、2番、3番で殆どです。

出典:DIYラボ

で、この2番のドライバーがなかなか万能で、一番使用頻度が多いかつ、1番と3番ドライバー用のネジでも何となく回せてしまいます。

そうなんです。なんとなく回せてしまうんです。

なんですが、これは実際は良くなくて、サイズのあっていないドライバーとネジの間にガタが生じてしまい、うまく力がかかりきらずに舐める原因となってしまいます。

ネジ側の頭をよく見て、これは何番ドライバーを使うべきか、実際にドライバーを当ててみてガタが無いかを確認してから回せば舐める確率はぐっと下がります。

斜めにならないように片方の手で支える(ネジの場合)

ネジを回す際に、軸がななめのままドライバーを回すと、舐める可能性が結構上がります。

出典:DIYラボ

ですので、軸が斜めにならないようにもう片方の手でしっかりと支え、正常なトルクがかかるようにサポートするように心がけます。地味ですがかなり大事なポイントです。

押し付ける力をしっかりかける(特にネジの場合)

「ネジやボルトが舐める原因」で前述の通り、ネジが舐める原因として回す力に気を取られて押し付ける力を忘れがちです。

ネジをしっかりドライバーで押し付けながら(70%)、回して緩めます(30%)。

「うーん、ちょっと固めだなあ」と思ったら、押し付ける力を90%くらいにして、とにかく舐めないように心がけます。

ちなみに、こちらも前述ではありますが、ボルト/ナットの場合も多少は押し付ける力をかけておくと良いですね。回すことに気を取られてだんだんレンチがボルト/ナットの根元側から離れて、頭の先っぽに力が掛かり過ぎて舐める原因となりますので。

精度の高い工具を使う

ネジが舐める原因のところで述べましたが、最近は安価な工具がよく出回っており、工具が入手しやすくなってはいるのですが、精度が低いものが多いです…

よくネジやボルトの脱着をする場合は、必ず精度に定評のある工具を用意しましょう。

下記でオススメしている間違いの無い工具たちは、セット組のものだと5000円程度と決して安くはありません。ただ、それで数年使用することができますので、ランニングコストを考えると全然高いとは思いません。

オススメのドライバー

さて、精度に定評のある…と書きましたが、じゃあどんな工具を買えばいいんだ!という話ですよね。下記の3メーカーのものであればまず失敗はないですので、よくネジの脱着をするという場合はオススメです。

Wera製のドライバー

KTC製のドライバー

PB SWISS TOOLS製のドライバー

オススメのレンチ

KTC製のメガネレンチ/ソケット

やはりKTCさんは安定ですね。品質がいいんですが、お値段も手が届く範囲ということで最高です!とりあえず、KTCを買っておけばまず間違いはないですね。

工具のインプレはこちらが参考になります。

トネ(TONE)製のメガネレンチ

トネさんのレンチも結構評判が良いです。オススメです。工具のインプレはこちらが参考になりました。

コーケン(Ko-ken)製のソケット

コーケンは、ソケットが物凄い人気があります。世界レベルで定評がありますし、国内でもソケットはプロの方にも愛用されています。工具のインプレはこちらが参考になります。

スナップオン製のメガネレンチ

精度は一流なのですが、お値段も一流すぎてちょっと手が出せません…参考までに。

トルクの掛け過ぎ(締めこみ過ぎ)に注意する(締め付ける際)

部品が外れないように…と、締め付ける際に力を入れたくなる気持ちはよく分かります。

分かりますが、外すときに超大変になります。なる可能性が高まります。

ので、規定トルクがある場合はそれを守るように、力がそこまでかからないだろうなという場合はほどほどに。

振動が加わらないような場所ではネジ/ボルトはそこまで外れるようなものではないので、オーバートルクにしなくても意外と問題ないものです。

ネジやボルト(ナット)を舐めないようにするポイント-その他のポイント

一度なめかけたネジやボルト/ナットは再利用せずに交換する

「あーちょっとネジの頭が舐め気味だけど…まあまだいけるか」

いえ、だめです!!交換しましょう!!

まだいけるでしょうというその油断が、次に外す自分の首を絞めることになります。多少面倒でも、ちょっと勿体ないなと思っても、そのネジ/ボルトは新品交換しておいた方が良いです。

ネジとネジ山を綺麗に保つ

ネジとネジ山の間に、不純物、例えば砂などが入り込むと、それは後に様々な問題を起こしかねません。

ネジに不純物が付着していたら、パーツクリーナーなどで洗浄してから組み付けるようにするのが良いですね。

かじり防止剤やモリブデングリスを使用する

高温になりがちな場所では、ボルトやナットが固着しやすいです。

ので、そうならないように事前にかじり防止剤(スレッドコンパウンド)を塗布しておくことをオススメします。オススメな製品はWAKO’S(ワコーズ)さんのスレッドコンパウンドですね。

その他、高温にならないような場所ではモリブデングリスなどを塗布しておくと良いですね。

ちなみに、一見グリスを塗布すると緩みやすくなるようなイメージがありますが、実際はそんなことがなく、同じ力で締め付けた際に締結力は高くなるようです。(逆にオーバートルクに気を付けろという話も聞いたことがあるような…)

こちらのページが参考になりました。

一度外そうとして外れなかった場合は無理しない

「ん、なんだか固いな…えいっ力入れてやるぜ!」

これは危ないので一旦冷静になってください!舐める原因になります!

下記のページに外れにくい/固いボルトなどの外し方として記事を書いておりますので、こちらを参考に外すことをオススメします。

無理に外そうとすると、ネジ頭なボルト頭にダメージを与えてしまう可能性があり逆効果になる可能性があります。

おわりに

今回は、ネジやボルト(ナット)がなめる原因と、なめないための事前対策ポイントについてまとめました。

基本的には、「正しい工具の使い方」で「精度の高い工具を使う」ことでなめる可能性をぐっと減らすことができます。

この精度の高い工具を、という点が若干ハードルが高いかもしれません。やはりちゃんとした工具はそれなりのお値段になってきますので…

ですが、一度購入しておけば何年も使えるものですので、なめてから悲しい思いをするよりも事前に思い切って良いものをかっておく方が良いかなと思います。

私も最近は、ホムセン最下層の工具から、だんだんと質の良い工具にシフトしてきています。

はい。というところで、今回は以上です!