カフェレーサーとは

私もGN125というバイクをカフェレーサーカスタムしています。

が、ここで、そういうえばカフェレーサーってどんなものだっけ、といったことを今一度振り返ってみようと思い、本記事を書き始めました。

この記事でまとめている内容は、

- そももそもカフェレーサーとは?という定義

- どんな車両がカスタムベースとして向いているのかというベースマシンについて

- どんな点に気をつけてカスタムを進めれば良いのかというカスタムポイントについて

についてまとめております。

カフェレーサーの外観

バイクのカスタムスタイルの1つで、下記のような見た目のバイクを指します。

「カフェレーサー」のWikipediaの説明

Googleで「カフェレーサー」と検索すると一番にヒットするみんなの辞書、Wikipediaによると、

カフェレーサー(Cafe Racer)とはオートバイの改造思想、手法の一つである。イギリスのロッカーズ達が行きつけのカフェで、自分のオートバイを自慢し、公道でレースをするために「速く、カッコ良く」との趣旨で改造したことに端を発する

だそうです。

1960年代、夜のカフェにやんちゃな若者たちが集まり毎夜レースをしていて、できるだけ速く走るために自分のバイクに改造を施していき、その結果のスタイル(セパハン、アルミタンク、バックステップ、ナローなシートなど)を持つバイクを、現代ではカフェレーサーと呼んでいます。

カフェレーサーの定義を調べてみた

海外含め色々なサイトを探してみましたが、厳密な定義について言及しているものはありませんでした。

ありませんでした!では仕方がないので、ネットの様々な「カフェレーサー」と名付けられているバイクを洗って(できるだけ公式寄りで)、特徴を抽出してみます。

参考サイト

Ducati公式

BikeExif(How To Build Caferacer)

カフェレーサーの特徴

部位別にカフェレーサーと呼ばれるバイクの特徴をいていきましょう。

- ヘッドライト

- 丸目

- カウル

- カウルは装着されていないことが多い

- ハーフカウルが装着されていることもしばしば

- ハンドル

-

- セパハンが主流でタレ角がついているものが多い。ハンドル位置は低い。

- バーハンドルのものも極少数ある(でもやっぱりハンドル位置は低い)

-

- 燃料タンク

- 長くて細い

- 一部の車両を除いて、多くが社外のタンク(アルミやFRP)に変更されている

- シート

- 一人乗りのものが多い

- 細くてシート厚が薄いものが多い

- エンド部は丸みを帯びているデザインが多く、テールカウルが装着されているものも多い

- ステップ

- バックステップに変更されていることが多い

公式などなどを眺めていくとこのような特徴がみられるバイクを「カフェレーサー」と呼称しており、概ねバイク乗りの皆さんがイメージするものと相違ないかと思います。

もちろん、この枠に収まっていないとカフェレーサーじゃない、ということではありません。

多くのカフェレーサーと呼称される車両の傾向を(私個人のフィルターを通して)まとめたものですので、あくまで参考ということで。

上記カフェレーサーの概観を一言で表すと、

であれば、まあ大体カフェレーサーだよねと言えそうです。

カフェレーサーのベース車両

カフェレーサーに興味があって、カスタムしたいなぁ…と思っている方に、どんな車両がベース車両として選ばれているか、というのをまとめてみました。

こちらも、選ばれる傾向がある、というだけで、他の車両でもカフェレーサーにカスタムすることは可能です。

個人的にオススメする250ccクラスに限定したオススメカフェレーサーベース車両4選を下記記事にまとめました。特に250ccクラスでカフェレーサーを作ろうかと悩んでいる方は、こちらをご覧いただくと良いかと思います。

~400cc(中型バイク以下)

カスタムベースの中で、250ccについて特にオススメをまとめた記事を書きました。興味のある方は下記をご覧ください。

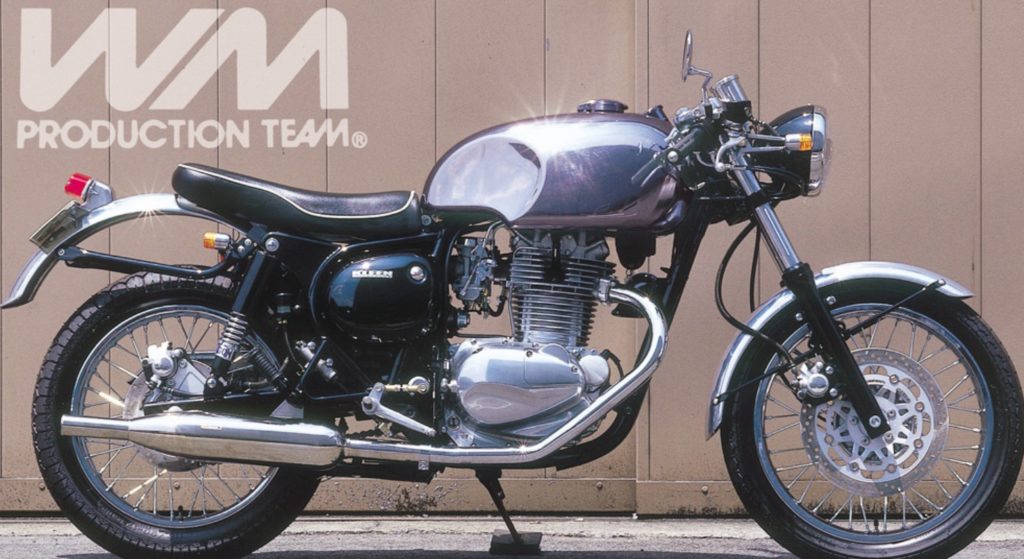

ヤマハ – SR400/500

引用元:WM公式

クラシックスタイル、カフェレーサーといえばSRといっても過言ではない程にメジャーなベースとなっています。

純正タンクが既にカフェレーサーのような細めでロングな形状となっていますし、少しのモディファイでカフェレーサー感漂うマシンになります。

カスタムパーツもかなり豊富で、セパレートハンドル、タンク、シート、バックステップ、マフラー、フェンダーなどなど、ポン付けパーツが多く存在していますから、比較的容易にカフェレーサーカスタムを施すことができるお勧めの一台です。

デメリットとしては、

- 「ああ、SRね。うん。良く見るよね。」というような感想を持たれがち

- FI化以降は、キャブ車のカスタム資産が一部使えなくなってしまっている

- モデル数(年式)が多いため適合しないカスタムパーツを選ばないように注意が必要

などが挙げられます。

また、FI化モデル以降は、キャブ車と比べてカスタムの制約が多くなっており(これはSRのみならずどのモデルも同様。FI化に伴い各制御パーツがてんこ盛りとなり、キャブ車時代よりもパーツ点数が多くなっています)、もしカスタムをゴリゴリにやっていくんだ!という場合は最初からキャブモデルを購入するのが良いと思います。個人的には、FIだとタンク交換時の制約がかなり多いなと思っており…私がSRをしっかりカスタムするならキャブ車を選びます。

SR用のパーツが多く発売されていることから、400ccカフェレーサー = SR のようになってしまいっていますから、差別化をいかに出来るかがポイントです。

また、2021年に43年間続いたSRシリーズのファイナルモデルが発売となり、ファンに惜しまれつつも生産終了を迎えてしまいました。

カワサキ – W400

引用: ヨシダマシン

後述のW650の小排気量版W400です。海外では「400cc」という排気量の境界は設けられておらず、日本のみのガラパゴス仕様ではありますが、中型免許で乗れる排気量を用意してくれているカワサキさんに本当に感謝です…!!

W400には、W650, W800の外装パーツが使用できるようで、カスタムパーツの種類としてはかなり豊富ですので、カスタムしやすい点がメリットですね。エンジンの見た目がゴツゴツしくてカッコいいです。

若干車体価格が高めという点、SRと比べると玉数が少ない点(2006年発売で2008年生産終了…)という点がデメリットですが、せっかくなら少しマイナー(SRと比べて)な車種でカフェレーサーを作りたいとうい方には良い選択肢の1つだと思います。

ホンダ – GB250 クラブマン

引用元:アジト・カスタムバイク

1983年~1997年まで製造、販売されたホンダのクラシックな見た目のマシンです。本記事執筆時の2017年からすると、既に最終型が発売されて20年経過するバイクなんですね…今でも街でたまに見かけますね。

最近では、同GBシリーズの名を冠した「GB350」が発売されましたが、大変なヒットを飛ばしているようで、コチラも併せてカフェレーサーベースとして要ウォッチですね!

このバイクもSR400と同様、タンクが純正の時点でロング&細めにしてクラシカルな見た目ということで、カフェレーサーのベースとしてかなり適しています。

実際に、この機体をベースとしてカフェレーサーにしている方もネットの画像を見ると結構多い印象でした。

この車両をベースとした場合のデメリットは、SRと比べた場合のパーツの少なさと、車両の維持です。

SRと比べるとアフターパーツは少ないですし、また、前述の通り最終製造から20年が経過するマシンですので維持が大変になっています。ヤフオクなどでも一部パーツは値上がりしています。

ただし、250ccで車検が不要である点(コスト面でちょっと嬉しい)、250cc単気筒なのに30PSという驚異の出力(パワーはすごいが振動もすごい!)、という点はかなり嬉しいですね!

カワサキ – エストレヤ250

引用元:WM公式

1992年から発売され、2017年までKawasakiから発売されたクラシカルなバイクです。2017年をもって、排ガス規制関連等の影響で生産終了となりました。

2017年現在、街中でも中古バイク販売サイトでも良く見かけるマシンです。

玉数が多いため、生産終了とはなったものの良質なベース車両を手に入れやすいというメリット、アフターパーツもそこそこ存在するというメリットがあげられます。

デメリットとしては、SRと比べると、現行車種ラインナップから外れた点、アフターパーツが少し少ない点などが挙げられます。が、250ccクラスのベースとしてはかなりオススメです。

私の友人もエストレヤをカスタムベースにカフェレーサーを製作していました。下記記事にまとまっています。

↑のエストレヤのカフェレーサーカスタムですが、Youtube動画にもなっています。ネットで出てくるカフェレーサー エストレヤの写真もカッコいいのですが、彼のカフェレーサーもかなりカッコいい仕上がりになってます…!!あと少しで完成するようなので、私も楽しみにしています。

カワサキ – 250TR

2002年から2013年まで発売されていたKAWASAKIのオンロードバイクです。前述のエストレヤと一部共通パーツがあるとか無いとか。

一見すると、エストレヤの方がクラシカルな雰囲気が出ておりカフェレーサーベースとしては良いと思われがちですが、250TRの方がフレームがフラットで、実はエストレヤよりも250TRの方がベースとして向いているかもしれません。(ネットの声&友人(エストレヤカフェをやめて250TRでカフェカスタム計画中)の声を参考に)

250TRは、エストレヤよりも流通台数が少ない、カスタムパーツもエストレヤよりは少ないという点はデメリットですが、前述の通りフレーム形状はカスタムを進めていく上では若干有利、という感じです。

スズキ – ST250

引用: G-LADDER

SRやエストレヤなどと比べると、走っている姿をあまり見かけることのないST250です。2003年から2017年の排ガス規制を迎えるまでの14年程発売されていたようですが、SRやGB、エストレヤなどと比べると比較的マイナーな車種になっております。

個人的には、一番最初に購入したバイクがGN125で、そのパーツを多く共有しているVolty、その後継のST250へと繋がるスズキ空冷単気筒の系譜はとても好きで、勝手にST250に対して良い感情を抱いておりました。余談です。

ST250は他の車種と比べるとカスタムパーツの種類が少ないため、ST250をオリジナルのカフェレーサーに仕上げるのはハードルが高いかもしれません。

しかし、スズキが純正で「ST250 E type Cカスタマイズ」というセパハン&バックステップ&フロントカウル&シングルシートというカフェレーサースタイルの機体を発売(100台限定ですが)していますので、メーカー純正のカフェレーサーを手に入れることができます。

また、上記参考写真としてG-LADDERさんのストック情報(すでに完売していますが)ページで紹介されていたST250は、そのCカスタマイズ車両をさらにロングタンク化し、カフェレーサー感をより演出しているという「純正の純正限定カスタムモデルのカスタムモデル」という物凄いことをしている車両となっております。これは文句なしにカッコいいですね!

今まで書いてきた通り、残念ながらカフェレーサー向けのカスタムパーツが充実しているというわけではないため、自分自身で1からカフェレーサーをビルドしたい!という方には向いていないかもしれません…

スズキ – グラストラッカー

引用: MOTO-DOGカスタム日記

比較的よく見かける車種である、スズキのグラストラッカーもカフェレーサーのベース車両として有力な候補の1つです。

2000年から発売開始で、2017年まで生産されていましたが、排ガス規制に伴い生産終了となってしまいました。これでスズキの250ccクラスのこうした見た目のバイクがなくなってしまいました…そんな馬鹿な…

余談で、現在スズキの250ccラインナップはGSX250RやV-ストローム、GIXXERなどがラインナップされており賑わいがありますが、この記事を一番最初に書いた2017年頃だと、スズキのラインナップは完全に死んでました…ここまでスズキのラインナップが盛り上がってきて、個人的には嬉しく思います!が、クラシカルなタイプのバイクが無いので…ぜひ頑張ってほしいと思います!

話がそれましたが…グラストラッカーはスリムな車体で部品構成もシンプル、また、価格も比較的安価ということで、ベース車両としては良い要素を持っています。

ただ、この車体はカフェレーサーというよりも、チョッパーやボバーにカスタムされることが多く、意外とカフェにしている人が居ませんでした。

ボルティや後述のGN125と共通部品もあり、交換部品の選択肢は少なくありません。アルミタンクもWMから発売されており、それらを組み合わせるとトラッカー寄りのカフェレーサーとして車両を作成することができそうです。

しかし、カフェレーサースタイルを突き詰めていくと、ホイールベースが若干短いことに気づきバランスが気になってくる⇒ロンスイしないといけない⇒これなら250TRの方が良かったかな、のようになる可能性もあります。

よって、明確なビジョンを始めから持っていて、ホイールベースのバランスが気になる、という方は他の車両をベースにした方がコストはおさえられます。

GN125

筆者である私も保有してカフェレーサーカスタムしています。

このバイクは、もともと1980年代に発売された実際クラシカルなバイクなのですが、近年中国でGN125H, GN125-2F等の車両が発売され(設計は当時のままで製造が中国という具合です)、それが日本にも逆輸入という形で輸入され、街中でもよく見かけるようになった、という経緯のバイクです。

このバイクは、グラストラッカーやボルティといった国産車のパーツを一部流用できるというメリットがありますので、それら車種向けのパーツを使用できる可能性がある点と、比較的車両価格が安価である点から、カスタムベースとしてはオススメです。

ただし、フレーム形状(シート部分)が平坦ではないため、シートの装着には苦労します。ワンオフか、他車種の流用を考えるしかないです…この点は大きなデメリットですね…

このカフェレーサーカスタム車両に関しては下記にまとまっています。

他に、カフェレーサーにするために施したカスタムは下記に記事としてまとめてあります。

CG125

ホンダの輸出用のCG125です。

近年、中国で人気となっているようで、中国本土のネットショッピングサイトでは、この機体向けのカスタムパーツがよく発売されています。

海外のカフェレーサーカスタムサイトでは、CG125がベースとなっているものも多く見かけます。

理由としては、車両自体が比較的入手し易い点に加え、シートフレーム形状がとてもフラットで、フレームカット&溶接無しでもフラットなフレームを手に入れられる点が挙げられます。

YB125SP

出典:Twipu(Seeksさんの投稿)

YAMAHAの中国向け125ccバイクであるYB125SPです。

こちらは、タンクが純正状態でカフェレーサー風の形状となっており、シートとハンドル高さをアジャストすれば、一気にカフェレーサー感が高まります。

まだまだ他のマシンと比べると新参で、日本での流通量が多くありませんので国内のカフェレーサーカスタム事例は少ないのですが、新車価格が比較的安価である点から、これからじわじわとカスタム事例が増えてくるのではないでしょうか、という期待のマシンでございます。

ACE125

出典:オートバイのある生活

こ、これは…!?ベースじゃなくてカフェレーサーじゃないか!?

はい。ハンドルをもう少しだけローにしたら完全にカフェレーサーじゃありませんか。

ドリーム50に似たこのバイクは、SKY TEAMという中華メーカーから30万円程で発売されているマシンです。

率直に申し上げて、情報はかなり少なく…こちらのページはかなり参考になりますが、他はあまり情報が無かったりします。構造がシンプルなので、メンテナンスが自分でできる方の場合には結構オススメなバイクですね。

401cc~(大型バイク以上)

CB1100

引用元:Lowrence(https://lrnc.cc/_ct/16806437)

引用元:Lowrence(https://lrnc.cc/_ct/16806437)

大型バイクのベース車両としては、かなりメジャーな機体となっています。

純正の段階で、大型バイクとしては比較的クラシカルな見た目に近いという点と、空冷であることからシンプルな構造というところがカフェレーサーベースとして支持されているのでしょう。

特に海外のサイトで、カフェレーサーベースとしてCBシリーズがオススメされているため、CB1100も漏れず人気となっています。

XSR900

2016年にYAMAHAから発売された、MT-09の兄弟車です。

もう見た目がカフェレーサー感モリモリです。古きよきカフェレーサーというよりも、ネオカフェという感じですが。

写真1枚目はXSR900純正です。ハンドルだけ変えればもうカフェレーサーっぽいですよね。

写真2枚目はXSR900 Abarthで、アバルトとのコラボ版です(詳しくはこちら)。はい。質感高くとてもかっこ良い仕上がりになっていますね。惚れます。

日本ではXSRをガチガチのカフェレーサーにカスタムしている方は今の所(2018年3月時点)ではいないようですが、海外では散見されます。こちらやこちらなど。

W650/W800

引用元:MotoRide

W650/800がもともとクラシカルなスタイルということで、やはりカフェレーサーベースとして人気があります。

タンクやシート、バックステップやマフラーなどのアフターパーツも数多く、比較的カスタムし易いという所が人気の理由だと思います。

XS650

出典:AN-BU

XS650は、YAMAHAの発売していたバイクで、歴史は相当古いです。1970年代から1980年代後半まで発売されておりました。

今でも名車として人気が根強く、特に海外ではXS650はベースとしたビルダーさんたちも存在します。

確かに、よく見ているとエンジンなどがかなりカッコよく…しかも純正は2本出しなんですね…最高です…!!XS650については、こちらのページがよくまとめられていました。

このマシンは、状態の良いものを日本で手に入れるのは難しいかと思いますが、カフェレーサーカスタムされたマシンの写真はネットに結構ありますので、かなり参考にできますね。

また、上記写真にある通り、AN-BUさんというカスタムパーツファクトリさんが、相当にイケているハーフカウルを発売しており、これがまたカッコイイんですよね…

ともあれ、XS650はカスタムベースとして人気が高く、実際仕上がりも良いものが多いですね。

カフェレーサーにカスタムする際のポイント

海外の有名サイト、BikeExifに掲載され人気となっているHow To Build A Cafe Racerでは、カフェレーサーカスタムするにあたって気をつけるべき点の10つが記載されています。

確かに重要だよな…と共感した意識すべき点を抜粋させていただきます。

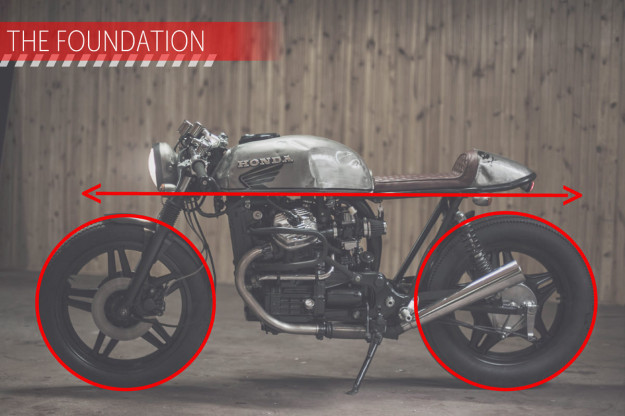

真横から見た時、横一直線であること(タイヤも前後同一のサイズが望ましい)

引用元:BikeExif(How To Build A Cafe Racer)

引用元:BikeExif(How To Build A Cafe Racer)

前後ホイールのセンターより内側に全ての物が詰まっていること

引用元:BikeExif(How To Build A Cafe Racer)

引用元:BikeExif(How To Build A Cafe Racer)

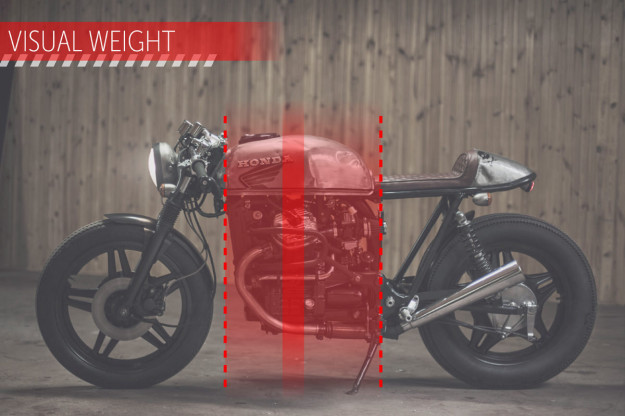

タンクが最大高さとなるように各パーツを配置すること

引用元:BikeExif(How To Build A Cafe Racer)

引用元:BikeExif(How To Build A Cafe Racer)

重量物に見えるものはタンク下に収まっていること

引用元:BikeExif(How To Build A Cafe Racer)

引用元:BikeExif(How To Build A Cafe Racer)

他にも、タンクからテールにかけてのラインを意識することや、フォークの角度とリア側サブフレームの角度を合わせること、などとありますが、それは完全にビルダー向けのもので、通常のユーザが実現するのは困難だと思ったので割愛しました。

また、それらは必ずしも超重要なことだとは思えなかったので(ネットのカッコいいとされるカフェレーサーの画像を見る限り)、とりあえずは上記を意識すればカッコいいマシンになると思います。

おわりに

今回は、カフェレーサーについてまとめてみました。

明確な定義はありませんが、ローなハンドル/ナローなタンク/クラシカルなスタイルを持つバイクがカフェレーサーと呼ばれ、現代でも数多くの人たちがカフェレーサーを目指してカスタムを行っています。

カフェレーサーカスタムをする上では、やはり第一にベース車両の選定がとても大事ですので、自身にあったカスタム車両を選び、先人たちのカスタムポイントを参考にしてカッコいい自分だけのマシンを作りましょう!

新車で買えるカフェレーサーのまとめ記事

また、今回はあくまで「カフェレーサーのカスタム」に主眼を置き、カフェレーサーベース車両やカフェレーサーの作り方についてまとめました。が、近年カフェレーサー人気が高まり、メーカーもそれに目を付けたのか、各メーカーから新車購入状態で既にカフェレーサーというマシンも多々発売されております。

そうした新車で買えるカフェレーサーについてまとめた記事が下記となりますので、興味のある方は是非ご覧ください!

↓カフェレーサーカスタムしたい!けど、デメリットが気になる…という方向けに、下記の記事が参考になるかなと思います↓